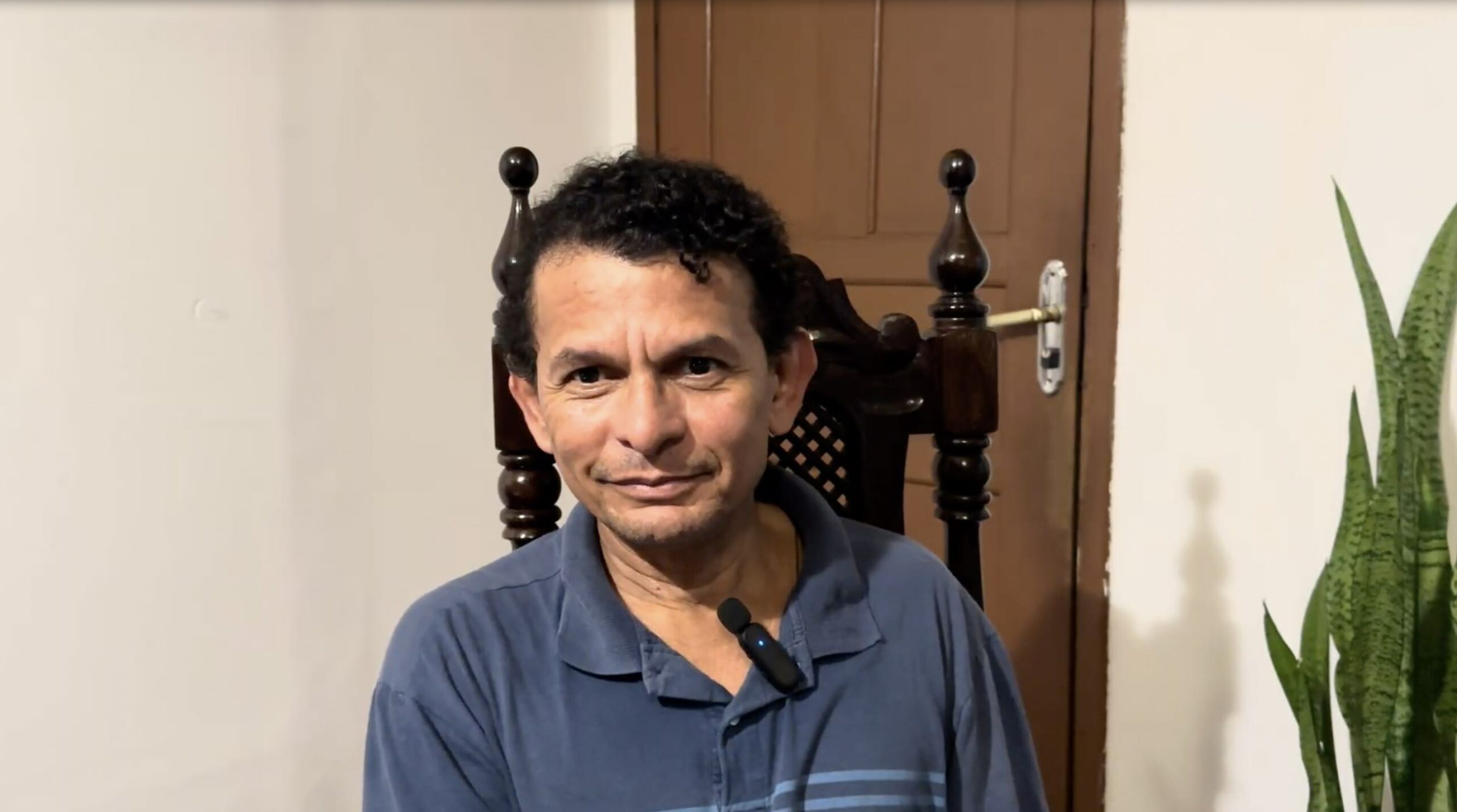

Dans cet entretien mené à Raposa, petite commune côtière du Maranhão au Brésil, Eduardo, guide touristique et ancien pêcheur, partage son expérience des transformations de l’environnement littoral. Entre observation quotidienne du vivant, recul des mangroves, modifications des marées et responsabilité humaine, il livre un témoignage lucide et engagé sur l’évolution de son territoire.

« Chaque année, la mer avance un peu plus. Elle grignote les plages, atteint les habitations. Ce n’était pas comme ça avant. »

Un témoin privilégié du territoire

Eduardo exerce depuis plus de 18 ans dans le secteur du tourisme nautique à Raposa. Issu d’une famille de pêcheurs, il connaît intimement les marées, les dunes, les mangroves et les îles de la région. Il observe avec inquiétude les changements écologiques survenus au fil du temps.

« J’ai vu notre écosystème changer au fil des années, avec les saisons, les marées, les migrations d’oiseaux et de poissons. »

Une pression humaine croissante

Interrogé sur les causes de ces transformations, Eduardo pointe la forte présence humaine et l’augmentation du nombre de bateaux dans les zones naturelles. Le tourisme, bien qu’essentiel économiquement, bouleverse les équilibres écologiques. « Certains oiseaux migrateurs ne viennent plus. Ils fuient le bruit, la foule. Même les coquillages ont quitté certains bancs de sable. »

Il constate que certaines espèces animales se sont déplacées vers d’autres zones, perturbées par les activités humaines, en particulier les circuits touristiques motorisés.

Réchauffement climatique et déplacement du vivant

Au-delà de l’impact anthropique, Eduardo mentionne les effets du réchauffement climatique global. Il observe des phénomènes migratoires nouveaux, liés à la quête de nourriture et aux changements de température.

« La planète se réchauffe. Les espèces bougent, cherchent ailleurs de quoi survivre. »

La combinaison de la pression humaine et du climat crée un effet cumulatif difficile à contenir, avec des conséquences visibles sur les poissons, les oiseaux et les cycles saisonniers.

L’avancée inexorable des marées

Ce phénomène est tangible à Raposa, où chaque année, les grandes marées avancent davantage sur le continent. Le phénomène s’intensifie entre août et décembre, période des plus hautes marées.

« Ces marées viennent frapper les maisons. Le niveau de la mer monte, et cela touche toutes les côtes du monde. »

Les habitants assistent à l’inondation de leurs habitations, dans des zones autrefois épargnées. Si les marées hautes ont toujours existé, leur intensité croissante est aujourd’hui clairement perçue comme une conséquence directe du dérèglement climatique.

Responsabilité humaine et pistes de solution

Face à ce constat, Eduardo plaide pour une prise de conscience collective et des politiques ambitieuses. Il évoque la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’investir dans les énergies renouvelables et d’abandonner progressivement les énergies fossiles. « Il faut que l’humanité cesse de polluer, investisse dans le solaire, abandonne les combustibles fossiles. »

Pour lui, le changement climatique ne pourra être contenu sans une mobilisation générale autour de solutions structurelles.

L’éducation comme levier d’action

Eduardo accorde une grande importance à l’éducation, qu’il perçoit comme un levier puissant pour amorcer un changement durable. « C’est par la transmission que les gens comprennent et changent. Lorsqu’on leur explique, ils prennent conscience de l’impact de leurs gestes. ». Qu’il s’agisse d’un enfant, d’un pêcheur ou d’un chef d’entreprise, tout le monde, selon lui, peut être sensibilisé et agir à son échelle.

Relier science et territoire

Enfin, Eduardo insiste sur le besoin de relier les résultats scientifiques aux réalités du terrain. En partageant les connaissances avec les communautés de pêcheurs, il espère créer des passerelles entre les savoirs académiques et les savoirs locaux. « Nous allons à la rencontre des communautés pour leur transmettre ce que nous découvrons à l’université. C’est ensemble que nous pouvons changer les choses. »

Cette circulation des savoirs est, pour lui, essentielle à toute stratégie durable de préservation de l’environnement.

Le témoignage d’Eduardo, ancré dans une expérience vécue au quotidien, révèle avec clarté les conséquences concrètes du changement climatique sur les zones côtières. Il montre combien l’écoute des acteurs locaux est précieuse pour comprendre les transformations en cours et envisager des réponses partagées, à la hauteur des enjeux écologiques actuels.

Témoignages du même tableau