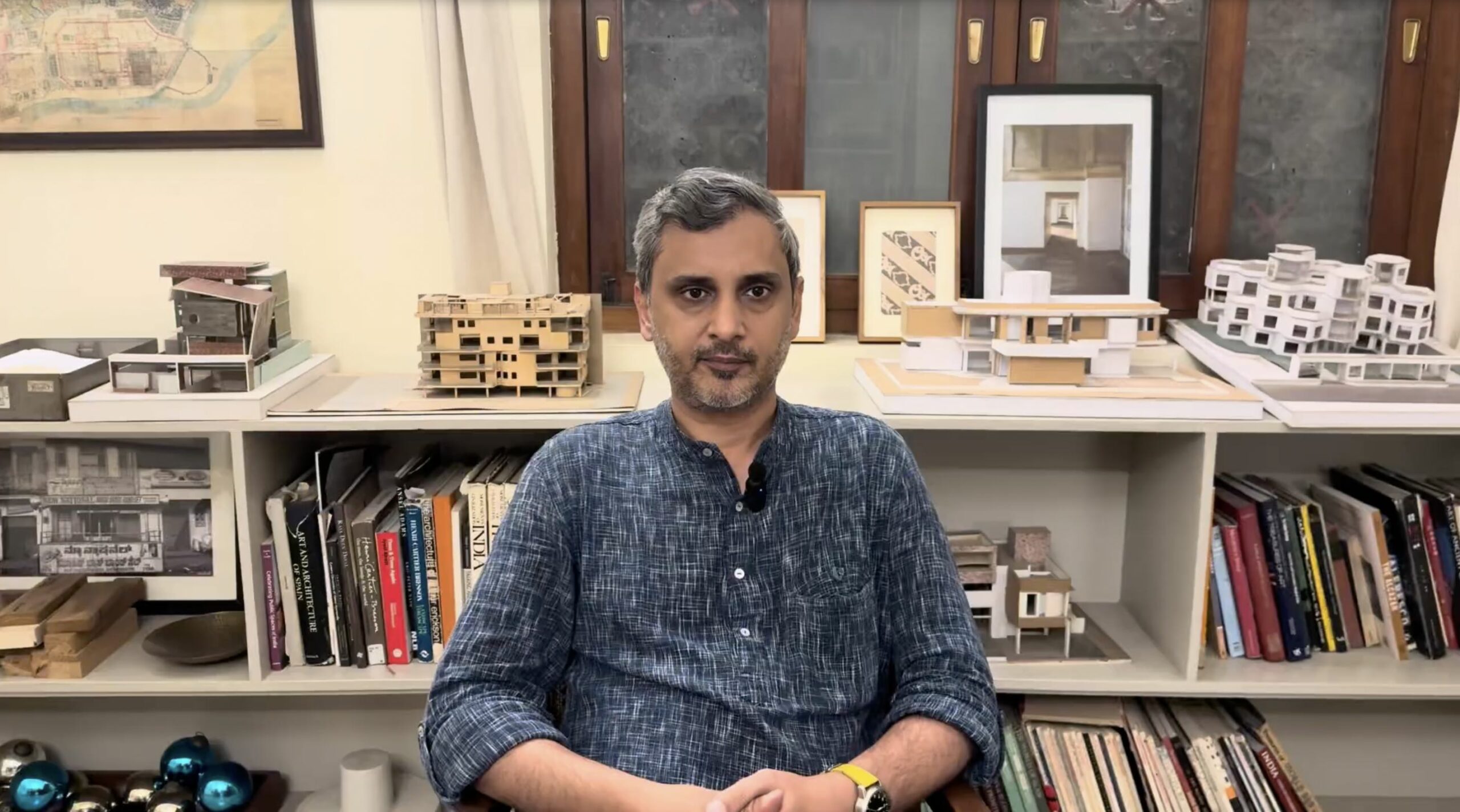

Pariskshit Dalal est architecte. Dans cet entretien, il livre son analyse des dérives actuelles de l’urbanisation et esquisse des pistes concrètes pour repenser la manière dont nous habitons la planète.

Vers une réinvention de l’architecture et de la ville

Pariskshit rappelle que la population humaine a plus que doublé en un siècle, passant d’environ deux milliards au début du XXe siècle à près de sept milliards aujourd’hui. Cette croissance rapide, imprévue et mal anticipée, a provoqué une urbanisation massive, notamment en Asie, en Afrique, en Inde et en Chine. « Personne n’avait réalisé que nous aurions besoin de loger autant de personnes dans les villes », souligne-t-il, dénonçant des agglomérations « chaotiques » qui ont vu la qualité de vie, de l’air et de l’eau se dégrader.

L’héritage des modèles anciens et l’impasse des banlieues

Selon lui, l’imaginaire collectif reste marqué par le modèle ancestral d’une maison individuelle sur un lopin de terre. Ce rêve, transposé en milieu urbain, a donné naissance aux banlieues : petites parcelles, maisons mitoyennes, absence de lumière et de ventilation. L’arrivée de l’automobile au XXe siècle a aggravé la situation : « Les voitures ont envahi tout l’espace qui était destiné à la circulation des personnes », rendant les rues hostiles et faisant disparaître les espaces ouverts.

Les limites du modèle vertical actuel

La verticalité, pensée initialement pour libérer l’espace au sol, a été dévoyée : « Nous avons pris ces tours et les avons placées les unes à côté des autres, comme dans les banlieues. » Les habitants subissent désormais une « banlieue verticale », où densité extrême et absence de verdure persistent. Or, une demande nouvelle émerge : espaces ouverts, terrasses, jardins, vue dégagée, éloignement de la pollution et du bruit. « On ne sera jamais heureux si l’on ne vit pas près de la nature », affirme-t-il.

Réintroduire la nature et repenser la densité

Il propose de créer des « grappes » urbaines plus petites, mais denses, libérant du terrain pour offrir vue, soleil, air et biodiversité. Ces ensembles seraient reliés par des transports rapides et efficaces, permettant de réduire les distances domicile-travail. L’objectif est de limiter l’étalement urbain, de rapprocher les espaces verts des habitations et d’éviter des trajets quotidiens épuisants : « On ne peut pas passer trois à quatre heures de sa vie quotidienne dans les transports. »

Les matériaux de demain

La réflexion porte aussi sur la construction, responsable d’un tiers des émissions mondiales de carbone. Le béton et l’acier sont parmi les matériaux les plus polluants. Il défend l’usage du bois de bambou, obtenu à partir de fibres de tiges compressées : « Un bâtiment de 20 étages en acier et en ciment équivaut à 1 000 voitures qui rejettent du dioxyde de carbone en un an. Le même bâtiment en bambou émet 75 % de carbone en moins. » Ce matériau, issu d’une herbe qui repousse en trois ou quatre ans, permet de réduire considérablement l’empreinte carbone, même si le ciment et l’acier ne pourront pas disparaître totalement à court terme.

Le rôle de la culture et de la volonté collective

Pour lui, l’économie a longtemps dominé l’aménagement urbain, reléguant au second plan les aspirations des habitants. Mais il estime que « la culture va riposter » et que les citoyens « trouveront un moyen de dominer la technologie, la politique et l’économie » pour imposer un mode de vie plus durable. La transition devra combiner innovations techniques, évolution culturelle et choix politiques courageux.

Espoirs et défis

Il considère que la population mondiale atteindra un pic à neuf milliards avant de redescendre, ce qui pourrait faciliter la mise en place de solutions écologiques. Mais le changement climatique, déjà tangible, impose d’agir vite. Les lobbies du pétrole, des énergies traditionnelles et de la construction resteront puissants, mais « leur heure viendra aussi ». Il appelle à une meilleure gestion des ressources et à une réduction drastique du gaspillage : « En Inde, 40 % des aliments que nous cultivons sont gaspillés. C’est criminel. »

L’avenir des villes et de l’architecture, conclut-il, repose sur un alignement entre ce que nous voulons réellement et les efforts que nous déployons : « L’énergie et l’attention des gens devront se porter sur notre mode de vie. »

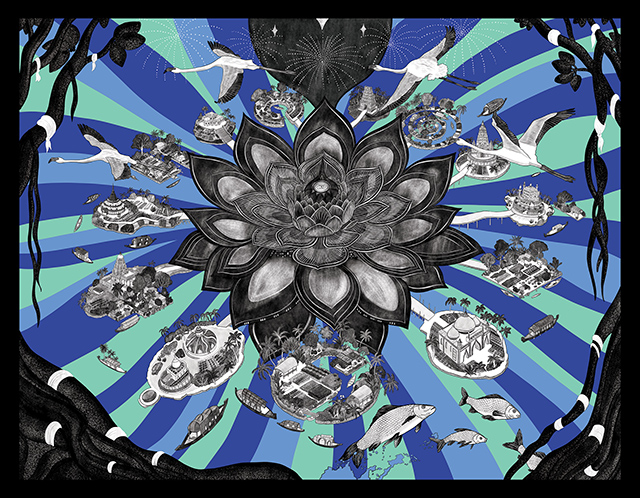

S’inspirer de la nature pour repenser nos modes de vie

Pour Pariskshit Dalal, l’observation de la nature offre des leçons essentielles d’efficacité et d’harmonie. « Regardez les abeilles : elles vivent en essaims très denses, dans des structures hexagonales complexes. Elles ont trouvé le moyen de vivre de manière très compacte et efficace. » Cette économie de matière et cette capacité à créer des structures solides avec des éléments fins doivent inspirer l’architecture et l’urbanisme.

Il plaide pour un retour aux matériaux naturels, pour des formes et des géométries inspirées du vivant, non seulement pour bâtir, mais aussi pour organiser des communautés plus efficaces. L’éducation joue ici un rôle déterminant : « Lorsque les jeunes enfants sont exposés à la nature, lorsqu’on leur enseigne comment elle fonctionne, c’est la meilleure façon de façonner leur esprit. »

Coopération et mutualisation : l’exemple agricole

Le lien avec la nature dépasse la seule verdure. Il implique un mode de vie collectif, solidaire et rationnel dans l’utilisation des ressources. L’architecte déplore la fragmentation inefficace des terres agricoles en Inde, héritage des divisions familiales : « Il est très inefficace de cultiver lorsque l’on dispose de très petites parcelles. » Il propose la création de coopératives agricoles regroupant les moyens de production pour accroître l’efficacité, la productivité et la prospérité, transposant ainsi dans le domaine agricole sa vision d’unités urbaines compactes et intégrées.

Redonner la primauté à la nature

Il insiste sur la nécessité de replacer la nature au sommet de l’échelle des priorités, avant la technologie : « Aujourd’hui, c’est la technologie, nous et la nature. Il faut inverser cet ordre. » Il cite une initiative menée à Delhi où des enfants suivent le parcours de l’eau, du robinet jusqu’aux montagnes, pour comprendre concrètement les cycles naturels et la chaîne de production des ressources. Ces démarches, selon lui, éveillent un respect durable et évitent que les ressources soient perçues comme acquises.

Réconcilier économie et écologie

L’argument du coût, souvent avancé pour écarter les matériaux écologiques, doit être relativisé. Ce qui semble plus cher à court terme peut s’avérer plus économique sur la durée. Les politiques publiques, les incitations financières et l’essor de la production à grande échelle peuvent inverser la tendance. « Si la demande augmente, il y aura 500 usines. Les prix baisseront et le produit deviendra moins cher que l’acier et le ciment », affirme-t-il à propos du bois de bambou.

Il rappelle que les mêmes acteurs qui s’opposaient aux énergies renouvelables investissent désormais dans l’éolien ou le solaire. Ce basculement, motivé par la survie économique et écologique, finira par s’imposer dans tous les secteurs.

Un avenir possible

Malgré l’ampleur des défis, Pariskshit Dalal demeure confiant : « La question est simple : voulez-vous vivre et voulez-vous que vos enfants vivent, ou voulez-vous que la Terre s’effondre ? » Pour lui, la réponse ne fait aucun doute, et c’est cette évidence qui poussera sociétés, industries et gouvernements à trouver des solutions, même si elles sont difficiles et douloureuses.

Témoignages du même tableau