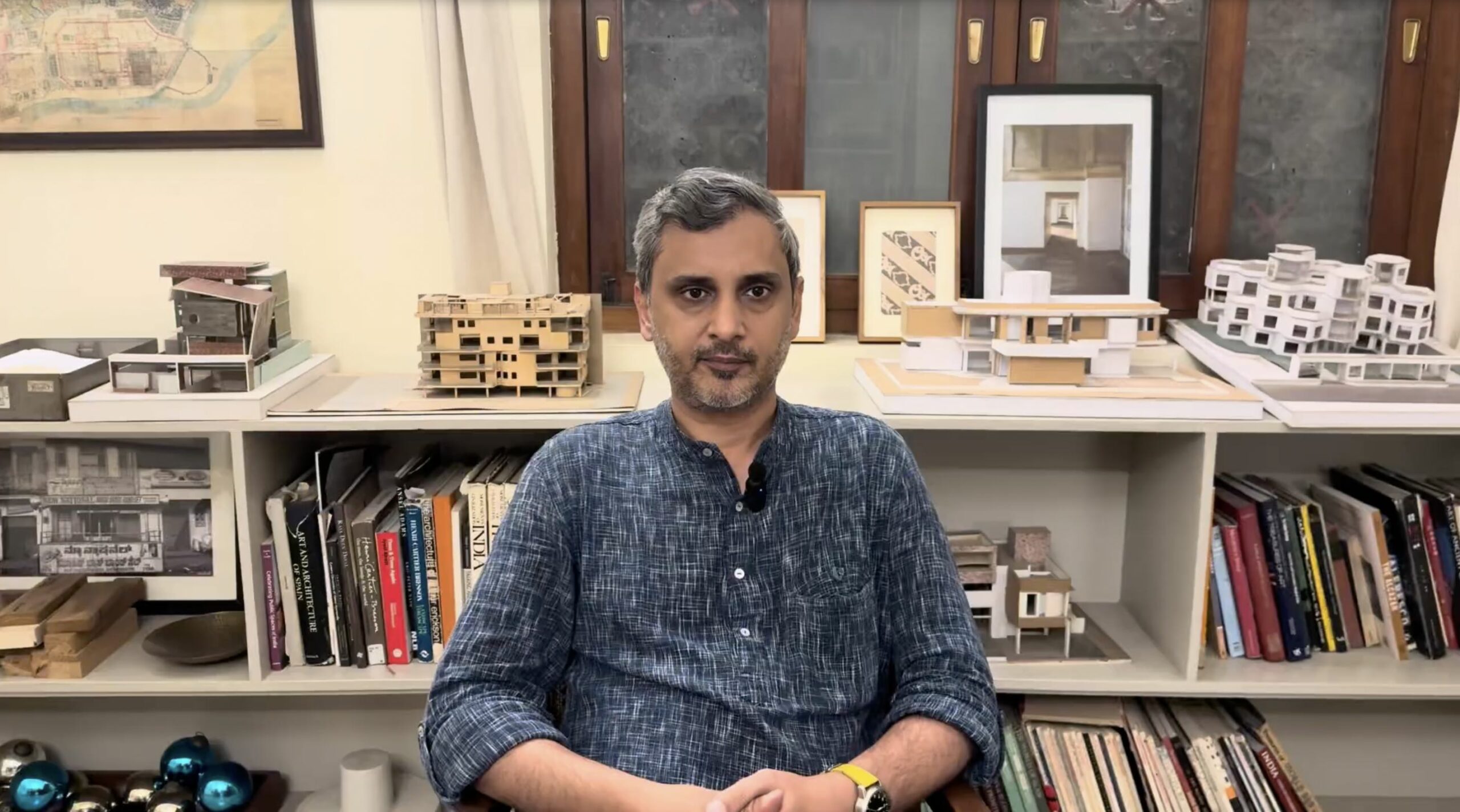

Architecte engagé dans la conception d’habitats respectueux de l’environnement, Parikshit Dalal porte un regard nuancé sur les villes flottantes. Si l’idée peut sembler futuriste, il estime qu’elle mérite une réflexion approfondie, entre potentialités technologiques, adaptations culturelles et impératifs écologiques.

Vivre sur l’eau : une idée ancienne, un défi renouvelé

« Soixante-dix pour cent de notre planète est recouverte d’océans », rappelle-t-il, soulignant que l’humanité a toujours exploité la mer pour voyager, pêcher et prélever ses ressources, mais rarement pour y habiter de façon permanente. Historiquement, les navires ont parfois servi de foyers temporaires, comme lors des longues traversées entre l’Europe et l’Inde.

Aujourd’hui, la montée du niveau de la mer et le réchauffement climatique poussent à envisager de nouvelles formes d’habitat. « Même sur terre, les modes de vie ont changé. Les petites maisons d’autrefois ont laissé place à des structures de plus en plus hautes. Pourquoi l’architecture sur l’océan n’évoluerait-elle pas aussi ? »

Entre nécessité et choix

Pour l’architecte, la vie sur l’eau ne sera probablement pas une norme universelle, mais elle pourrait répondre à des situations spécifiques. Certaines zones côtières ou riveraines, menacées par l’élévation du niveau des eaux, pourraient opter pour des solutions hybrides, « vivre en partie sur la terre et en partie sur l’eau », comme étape d’adaptation.

Il voit aussi dans les villes flottantes un laboratoire pour d’autres aventures humaines : « Vivre sur l’eau est un pas de plus vers la vie dans l’espace », où l’on doit habiter dans des modules compacts, dans un environnement non naturel pour l’être humain. Les technologies développées pour l’un pourraient inspirer l’autre.

Un levier pour la conscience écologique

Selon lui, vivre au contact direct de l’eau favoriserait un changement de regard sur l’océan. Aujourd’hui, il est souvent considéré comme une décharge invisible, recevant effluents et plastiques qui finissent par réintégrer la chaîne alimentaire. « Plus on vit près de l’eau, plus on développe une relation qui pousse à en prendre soin », affirme-t-il, comparant cette évolution à la manière dont la société a appris à protéger ses forêts.

Petites structures ou méga projets ?

Parikshit Dalal distingue plusieurs approches. Les villages flottants traditionnels d’Asie du Sud-Est — au Cambodge, au Laos — où les habitants vivent sur l’eau avec écoles, commerces et lieux de culte, montrent qu’un mode de vie durable est possible à petite échelle. À l’opposé, les projets de remblaiement massifs comme ceux de Dubaï ou l’expansion historique de Mumbai posent de graves problèmes écologiques : destruction des mangroves, perturbation des écosystèmes, drainage déficient.

Il plaide pour des structures modestes, respectueuses de l’environnement, intégrant les technologies modernes de traitement des eaux et de production d’énergie.

Repenser le débat écologique

Pour l’architecte, l’argument selon lequel vivre sur l’eau serait par nature plus nuisible que vivre sur terre ne tient pas. « Nous causons autant, voire plus, de dégâts en vivant de manière conventionnelle sur la terre ferme », dit-il, évoquant l’imperméabilisation des sols urbains, la disparition de la végétation et l’aggravation des inondations. Le véritable enjeu n’est pas le support — mer ou terre — mais « la sensibilité et l’utilisation correcte de la technologie ».

Un champ d’expérimentation à investir

Il refuse d’opposer les deux modèles et appelle à ne pas exclure prématurément une option qui pourrait, à terme, améliorer nos modes de vie. « Les civilisations humaines ont toujours prospéré grâce à l’imagination. Nous ferons des erreurs, mais nous devons essayer. » Les leçons tirées de la destruction des milieux terrestres pourraient inspirer des solutions durables pour l’habitat flottant.

Un laboratoire d’idées et d’adaptations

Pour Parikshit Dalal, les villes flottantes sont avant tout un champ d’expérimentation. Il estime que nombre de technologies, concepts et modes de vie évolueront au fur et à mesure des essais. « Si les gens n’essaient pas, nous ne saurons jamais si c’est vraiment bon ou mauvais. » Les leçons tirées de l’urbanisation terrestre — y compris ses erreurs — pourraient guider la conception d’habitats aquatiques plus harmonieux, réduisant les risques et accélérant la recherche de solutions optimales.

Un concept en exploration

À ses yeux, il est trop tôt pour trancher : « Nous en sommes encore au stade des tests. » Il refuse de qualifier l’idée de vivre sur l’eau de bonne ou de mauvaise. Les potentiels, comme les défis, doivent encore être étudiés. L’important est de maintenir un esprit d’ouverture : « Toute exploration doit être encouragée, car c’est l’imagination humaine et la volonté d’aller au-delà de ce qui a déjà été fait qui nous font avancer. »

Les coûts, la transition et l’implantation côtière

Il reconnaît que l’adoption de ce mode de vie impliquerait des investissements initiaux importants et une adaptation technique. Cependant, il anticipe un développement progressif, en commençant par les zones côtières, familières à la vie au bord de l’eau. L’histoire des civilisations le prouve : « Toutes nos grandes civilisations se sont développées le long des grands fleuves ou des lacs. »

Les technologies existent déjà pour créer des structures flottantes ou amphibies capables de s’adapter aux variations du niveau de l’eau, mais elles devront composer avec des facteurs complexes : marées, saisons, climat, mousson et effets encore mal connus du changement climatique.

Entre attrait universel et nécessité réelle

Pour l’architecte, l’attrait esthétique et sensoriel des milieux aquatiques ne fait aucun doute : lever de soleil sur l’eau, sensation d’ouverture, contact direct avec l’élément. Mais il interroge aussi la motivation : « Est-ce que nous voulons vivre sur l’eau par nécessité ou parce que c’est une idée séduisante ? »

Il rapproche cette interrogation de l’attrait pour l’espace, lieu dépourvu d’eau, de terre et d’arbres, mais qui suscite pourtant un désir d’exploration. Pour lui, ce n’est pas un débat à trancher, mais « un travail en cours » où la réflexion nourrit la technologie et inversement.

Les questions universelles d’équité et de gouvernance

Qu’il s’agisse de la terre ferme, de l’océan ou de l’espace, les mêmes enjeux se posent : accès équitable aux ressources, protection des écosystèmes, droits des populations. « Nous avons abusé de la terre autant que nous commençons à abuser de l’eau. » Toute implantation humaine doit donc s’accompagner de règles garantissant durabilité et justice sociale, afin que chacun puisse bénéficier de la nature sans en compromettre les cycles.

Vers un modèle hybride

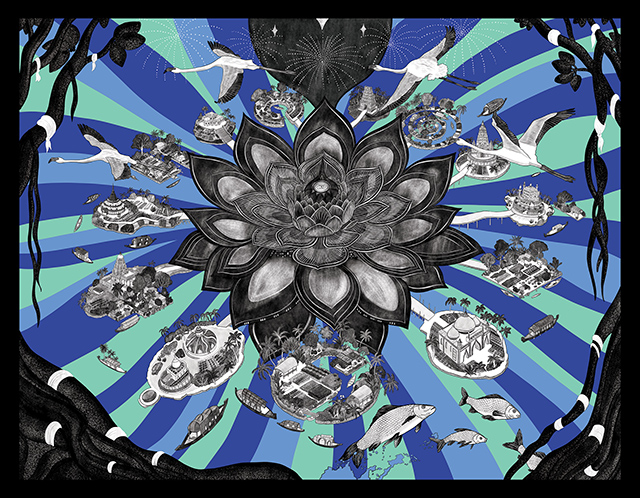

Il imagine un futur où terre et eau se compléteraient : cultures hydroponiques sur des plateformes marines pour pallier la raréfaction ou la régénération des sols, structures aquatiques dédiées à la production d’énergie ou à la détente, utilisation alternée des espaces terrestres et aquatiques. Cette transition progressive permettrait aux populations de s’habituer à ce mode de vie, tout en affinant les technologies et les modèles de gouvernance.

Pour lui, la réussite repose sur une idée clé : « Les concepts plus larges de durabilité et d’équité doivent être abordés avant d’entrer dans les détails techniques. »

Témoignages du même tableau