Susmita a consacré la moitié de sa carrière professionnelle de près de trente ans à l’exploration spatiale humaine, concevant des habitats spatiaux, des rovers, des combinaisons spatiales et des simulateurs de missions spatiales. Elle a commencé sa carrière professionnelle en travaillant pour la NASA et Boeing avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. Entre 2001 et 2021, elle a cofondé et dirigé trois petites entreprises spatiales, dont l’une, LIQUIFER Systems Group (https://liquifer.com/), est spécialisée dans la conception de systèmes d’habitation, d’exploration et de transport spatiaux.

Visionnaire, elle a également cofondé le collectif City As A Spaceship (CAAS) (http://www.cityasaspaceship.org/) qui s’intéresse aux réciprocités entre l’architecture et le design pour vivre et travailler dans des environnements extrêmes, sur et hors de la planète. Souvent, les technologies développées pour l’espace peuvent être utilisées ici sur Terre, notamment dans les environnements aquatiques ou côtiers menacés par le changement climatique.

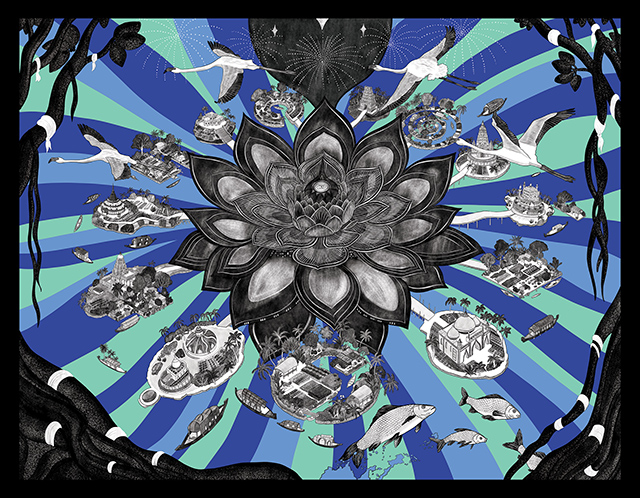

La réflexion conceptuelle de Susmita combine innovation, écologie et réflexions sur le progrès. Elle préconise l’intégration des systèmes de connaissances des communautés autochtones afin de traiter notre planète (et les autres destinations planétaires que nous choisissons de visiter) avec soin et de s’éloigner des approches « extractives » et « exploiteuses » utilisées par les systèmes coloniaux et capitalistes.

*Vivre dans la mer : un défi nécessaire*

Susmita Mohanty nous rappelle que « la planète que nous appelons notre maison est composée aux deux tiers d’eau » et que nous n’avons pas encore exploré la possibilité de vivre sur et sous l’eau pendant de longues périodes, en établissant « des familles, des communautés, des villages et même des micro-villes ». Si quelques architectes et designers se sont aventurés dans ce domaine, il reste encore « très expérimental et conceptuel ».

Pour Susmita, « il est tout à fait possible, d’un point de vue technologique, de créer des communautés prospères qui vivent sur l’eau ». La Terre abrite près de 8 milliards d’habitants. Elle ne peut pas subvenir aux besoins d’une population aussi importante, en particulier celle qui mène un mode de vie consumériste dans les villes du monde entier. Le consumérisme, combiné à la fréquence accrue des pics climatiques et à l’élévation du niveau des mers causée par le réchauffement climatique, fait de la « vie sur l’eau » une option convaincante. Son État natal, l’Orissa, sur la côte est de l’Inde, connaît déjà des déplacements de population depuis les villes côtières. Selon certaines estimations, près de cinq kilomètres de terres côtières sont emportés chaque année par la montée des eaux. Selon elle, les grandes villes côtières telles que Mumbai, San Francisco et Hong Kong « devront soit être déplacées à terme, soit être englouties par la montée des eaux ».

*Transformer l’urgence en opportunité*

Des pays comme l’Australie et les États-Unis, et potentiellement d’autres impliqués dans le traitement offshore ou les centres de détention, ont construit des centres de détention sur l’eau ou sur des îles situées en mer. L’Australie utilise le traitement offshore pour les demandeurs d’asile dans d’autres pays comme Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les États-Unis exploitent le camp de détention de Guantanamo Bay à Cuba, situé sur une base navale dans la baie.

Susmita considère cela comme une « vision très négative » de la manière dont l’eau peut être exploitée en termes d’habitat et préconise une « approche positive » qui soit inclusive et offre des solutions durables. Elle cite l’exemple des îles éphémères du fleuve Brahmapoutre dans l’Assam, à l’est de l’Inde. Les « chars » (ou « chapori ») sont des îles fluviales et des masses terrestres formées par des dépôts de limon dans les parties inférieures du bassin du Brahmapoutre. Ces îles sont en constante évolution en raison d’un phénomène unique d’érosion et de sédimentation, qui les fait migrer vers l’aval, les rendant intrinsèquement instables et sujettes aux inondations. Certaines communautés nomades vivent sur ces « chars » dans des huttes en bambou, cultivent du riz et se déplacent vers un nouveau char lorsque le précédent disparaît. Selon elle, ce mode de vie démontre qu’« il existe toujours un moyen […] de rendre les choses écologiques si nous le voulons ».

*De l’ingénierie spatiale à l’architecture aquatique*

L’expérience de Susmita en matière de conception pourrait être en partie appliquée aux habitats marins. Pour l’habitation spatiale, elle et ses collègues ont conçu « des modules climatisés, pressurisés et hermétiquement fermés où un équipage […] peut vivre confortablement en manches de chemise », intégrant des systèmes de survie en circuit fermé. Elle souligne que les infrastructures spatiales lunaires sont souvent testées sous l’eau, car cet environnement permet de simuler des conditions de gravité réduite. Selon elle, cette « logique de conception réciproque » pourrait inspirer la création d’habitats sur ou sous l’eau, ici sur Terre, tout en préparant les futures colonies sur d’autres corps célestes.

*Vers une réciprocité planétaire*

Pour l’architecte, cette réciprocité s’applique également à l’échelle du système solaire. Elle cite Europe, la plus petite des quatre lunes galiléennes de Jupiter. Europe est une lune glacée de Jupiter qui constitue une cible clé dans la recherche de vie extraterrestre en raison de la présence d’un vaste océan salé d’eau liquide sous sa surface glacée, contenant potentiellement plus d’eau que les océans terrestres. Europe pourrait être un futur environnement aquatique que les Terriens pourraient choisir d’explorer. Les technologies développées pour les habitats et les transporteurs sous-marins sur Terre pourraient y trouver une application directe.

« La réciprocité est inhérente à tout ce que nous faisons », dit-elle, convaincue que l’avenir de l’architecture impliquera un dialogue constant entre les environnements terrestres et extraterrestres.

*Systèmes fermés pour la Terre et l’espace*

Nous pouvons nous inspirer des systèmes de survie en circuit fermé que nous concevons pour les vaisseaux spatiaux habitables et appliquer ces principes à la vie sur Terre, tout comme les solutions développées pour notre planète peuvent nous éclairer sur la façon dont nous vivrons un jour sur d’autres planètes.

À Bangalore, par exemple, chaque nouveau campus résidentiel est légalement tenu de recycler toutes les eaux grises et noires sur place. Ce système présente des similitudes avec les systèmes en boucle fermée utilisés pour les humains vivant en orbite basse : il y a peu ou pas de déchets, tout est recyclé et réutilisé.

Si le recyclage à 100 % reste hors de portée, il est néanmoins possible d’atteindre un taux de 80 à 90 % lorsque la volonté est là. C’est précisément cette expérience, et les enseignements qu’elle nous apporte, qui pourraient guider le développement de systèmes autonomes et durables, qui seront essentiels à l’avenir pour établir des colonies sur d’autres planètes.

*Redéfinir le progrès*

Pour Susmita Mohanty, « le progrès est un terme relatif » qui varie selon la perception de chacun. Sa vision ne se limite pas au progrès industriel, mais inclut « l’accès aux infrastructures médicales » et surtout « une composante très importante du progrès, à savoir les infrastructures mentales ». Elle estime que l’approche du monde industriel au cours des deux derniers siècles est insuffisante et motivée par un désir de croissance infinie. Cette approche est erronée, car elle conduit à une consommation excessive, au gaspillage et à la dégradation de l’environnement. Le progrès ne doit pas se réduire à « construire plus, plus vite et à moindre coût » : selon elle, il nécessite une plus grande prévoyance et une dimension d’inclusion de toutes les espèces avec lesquelles nous partageons notre planète.

Notant que « nous avons connu trop de guerres » et que « nous gaspillons des milliards de dollars pour construire des machines de guerre », elle appelle à investir ces ressources dans la recherche de solutions durables : « Comment pouvons-nous sortir de l’utilisation des combustibles fossiles ? Comment pouvons-nous construire des satellites et des fusées qui ne polluent pas ? Comment pouvons-nous communiquer avec les autres êtres sensibles ici sur Terre ? Comment pouvons-nous améliorer notre qualité de vie en nous connectant à la nature et en la respectant (comme le font les peuples autochtones) au lieu de vouloir constamment la monétiser (comme le font les systèmes coloniaux et capitalistes) ? ».

*Le savoir autochtone comme boussole*

Elle se tourne ensuite vers les communautés autochtones, présentes dans tous les pays. Ces sociétés, qui récoltent et cultivent à petite échelle, montrent qu’il est possible de subvenir à ses besoins tout en favorisant la séquestration du carbone. « Elles ne prennent que ce dont elles ont besoin », nous rappelle-t-elle, soulignant le contraste avec l’agriculture moderne, qui contribue au déséquilibre actuel du carbone.

Pour elle, les savoirs traditionnels « doivent être étudiés ou recherchés » afin de redéfinir la notion même de progrès. « Je pense qu’ils sont plus avancés que nous à bien des égards », dit-elle, non seulement dans leurs pratiques écologiques, mais aussi dans leurs structures sociales. Elle préconise donc de rapprocher « la vie urbaine et la vie autochtone », en trouvant un équilibre entre ces deux modèles. Cet équilibre, conclut-elle, « serait synonyme de progrès, tel que je le conçois ».

Témoignages du même tableau