Kadambri Komandur, designer, et Namrata Narendra, architecte de formation travaillant sur les questions urbaines liées à l’eau, mènent à Bangalore un projet original consacré à la rivière Vrishabhavathi. Toutes deux nourrissent un intérêt marqué pour les cartes, les paysages et les relations entre les communautés et leur environnement aquatique. Leur objectif est clair : raviver la mémoire et l’attention autour d’un cours d’eau que beaucoup ignorent ou considèrent comme perdu.

Une prise de conscience née du confinement

Le projet a vu le jour durant la pandémie de COVID-19. Les deux conceptrices constatent alors un phénomène surprenant : « lorsque la COVID est arrivée \[…] l’eau est devenue très peu polluée. » La fermeture temporaire des industries avait suffi à redonner à la rivière une clarté oubliée, démontrant que « ce n’était pas un problème insoluble ». Pour elles, la leçon est évidente : il ne s’agit pas d’une fatalité mais bien d’une question de priorités.

Révéler la diversité des liens avec la rivière

La Vrishabhavathi, comme toute rivière urbaine, est confrontée à une multitude d’enjeux : industries, institutions, agriculture, pêche, usages domestiques, éducation. Certaines communautés, comme les laveurs du Dhobi Ghat, dépendent directement de son eau. En aval, des agriculteurs exploitent paradoxalement la pollution : « ils en sont presque arrivés à dépendre de la pollution pour faire pousser leurs cultures ».

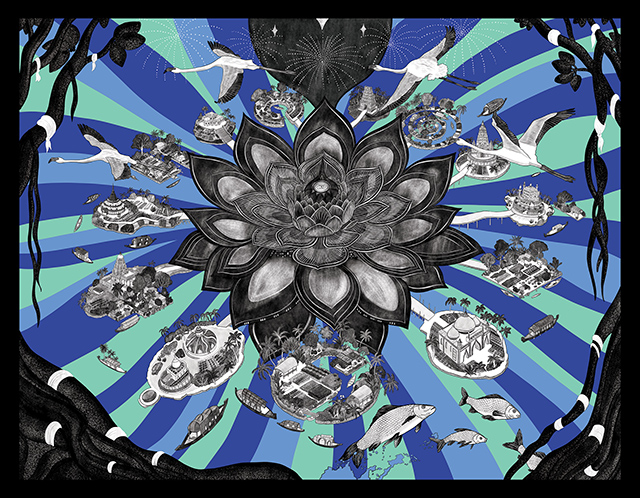

La biodiversité est aussi en jeu : l’exemple du poisson-machette, espèce endémique désormais menacée par les aménagements, illustre la fragilité des équilibres. Kadambri et Namrita insistent sur la nécessité de « faire comprendre aux gens \[…] que la rivière a une âme » et qu’elle entretient une relation vitale avec la ville.

L’art comme vecteur de lien

Pour toucher le public, elles choisissent la voie du roman graphique, plus apte selon elles à créer un lien émotionnel qu’un simple rapport technique : « les données ne permettent pas vraiment d’atteindre le grand public \[…] ce sont généralement les souvenirs, les récits, les histoires et la poésie qui touchent les gens. »

Elles s’attachent particulièrement au regard des enfants, souvent ignoré : « Que voit un enfant dans une rivière ? En quoi dépend-il d’elle ? » Le dessin devient alors un outil de participation, de mémoire et d’appropriation : « si nous pouvions inculquer dès le plus jeune âge un sentiment d’appartenance \[…] ce serait formidable. »

Capturer la complexité des réalités locales

Les deux conceptrices refusent une approche descendante où les illustrateurs urbains imposeraient leur vision. Elles privilégient un travail ancré dans les perceptions locales, comme au Dhobi Ghat où perdure un rare modèle de propriété collective, porteur de « cohésion sociale » et de gestion mutualisée des ressources. Ce modèle contraste avec l’individualisation croissante de l’usage de l’eau en ville.

Un projet qui ne prétend pas tout résoudre

Kadambari et Namrata sont conscientes des limites de leur démarche : « cela ne résoudra peut-être aucun problème \[…] mais cela peut aider les gens à prendre conscience. » L’essentiel, pour elles, est d’amorcer un questionnement : « les livres ont le pouvoir d’inciter les gens à se poser des questions, et il y a un immense pouvoir dans le fait de poser les bonnes questions. »

Elles en sont convaincues : le changement ne viendra pas d’une seule œuvre mais de la capacité à multiplier ces espaces de dialogue et de mémoire autour de la rivière.

Témoignages du même tableau